Adentro de la isla había un bosque, adentro del bosque había ríos y aguas en pocetas oscuras que ocultaban los sueños de quienes poblaron esas tierras, adentro de las cuevas se escuchaban los cantos ancestrales y los sonidos de animales que fueron desapareciendo para dar paso a la nada. Poco a poco, el vacío se adentraba en la isla para hacerla yerma, infértil, talando, infligiendo daño en las vetustas arboledas para tornarlas chimeneas y trozos de leña. Al final de los siglos, la nada iba tragándose todo hasta que solo quedaban los ingenios y centrales junto a tierras llanas en las cuales los ciclos de lluvia y de riego se hicieron más espaciados o ausentes. Adentro de la isla había zonas improductivas, llanuras que ya no se labraban y personas que dedicaron su vida al desbroce de montes que pasaron a engrosar las masas desempleadas o puestas de manera ocasional en los sembrados de caña. Adentro de las plantaciones, con el dolor de la historia, se comenzaba a contar la leyenda de un país.

El cultivo de la caña posee raíces en la Polinesia, de ahí pasó a la India, saltando de tierra en tierra, para llenar los campos con su dulzor. Cuando el emperador Darío de Persia conquistó la porción más oriental de su territorio, halló la “miel que se logra sin abejas”. Rápidamente, se extendió la sabiduría hindú por todo lo que estaba bajo el dominio persa y con ello el azúcar ganó fama universal. Los árabes, a su llegada a esos sitios, en el siglo VII, copiaron la técnica para producir el derivado y la llevaron consigo a la península ibérica. Pero hasta las Cruzadas, los europeos no codiciarían ese sabor propio del Lejano Oriente. Fue con los contactos con Tierra Santa que la ambición y la gula los conminaron a añorarlo. En su segundo viaje a América, Cristóbal Colón llevó raíces de la planta, las cuales prendieron bien en esas tierras según dejó claro en un memorándum a los reyes. Esas primeras plantaciones en la isla de La Española fueron el inicio de una actividad industrial que a lo largo de tres siglos dejaría una huella existencial en América: el avance de la nada. El arrasamiento de los bosques y el cambio del estilo de vida hacia la miseria irían aparejados como una maldición paralela a la riqueza de los imperios.

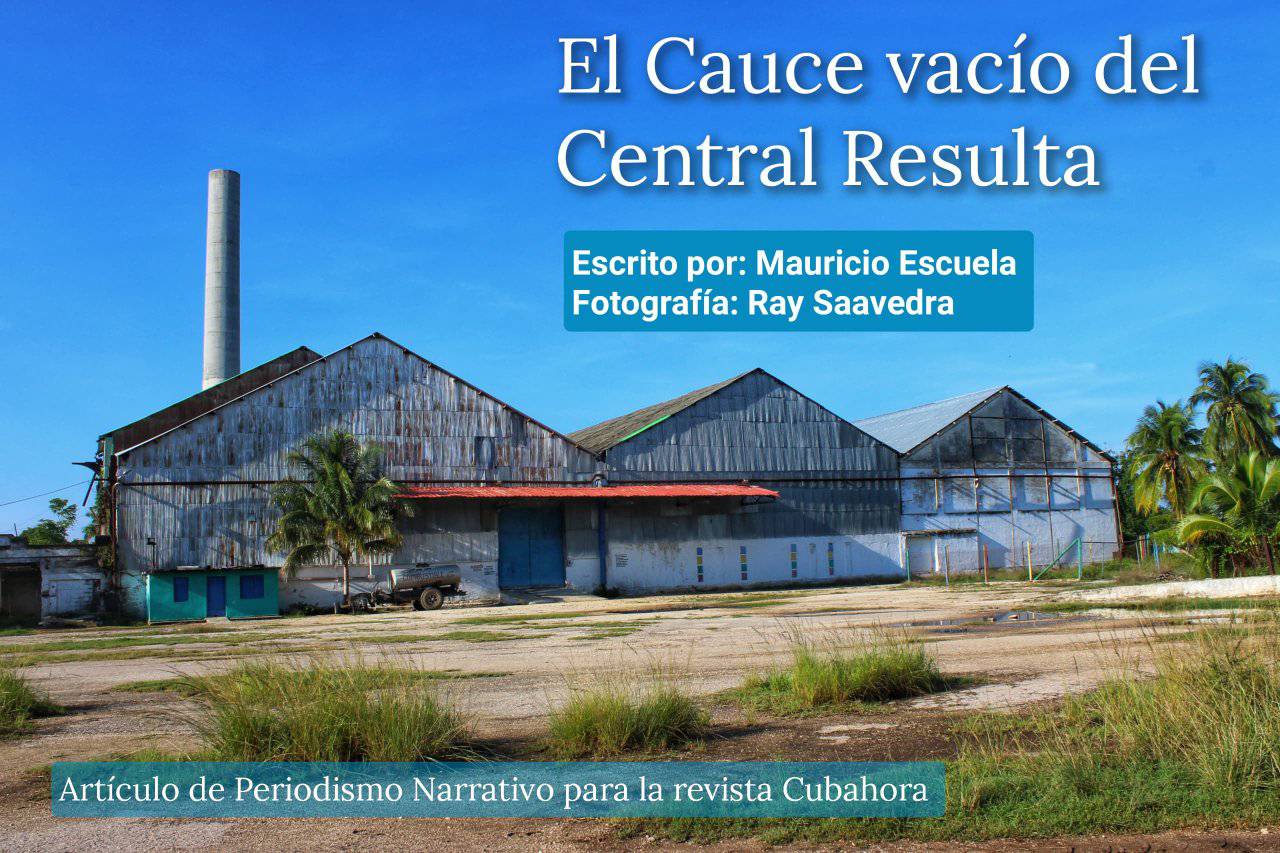

El central Resulta de Sagua la Grande está muerto desde hace décadas. Sus orígenes se hunden en lo más lejano y oscuro del llamado boom azucarero cubano, cuando se extendió la economía de plantaciones y por ende la nada. Durante la primera mitad del siglo XIX, fue un pequeño trapiche a medio camino con el ingenio, cuya rudimentaria fuerza participó en la quema y desbroce de los árboles para convertirlos en leña. Pero la maldición de la nada antecedía a la creación del Resulta. Desde el siglo XVI, los bosques de Sagua, ricos en maderas preciosas, fueron a dar a las puertas, mesas y estanterías del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El inicio del avance de la nada que deforestaría el lugar estuvo marcado por el sueño místico de un monarca que dominó el mundo y cuya ambición era establecer una conexión entre el cielo y la tierra mediante la erección de un palacio que fuera templo y edificio de poder a la vez. Cuando el pequeño ingenio se comenzó a modernizar, a finales de la primera guerra de independencia de Cuba, ya las ricas maderas de Sagua no estaban y el río y las zonas aledañas sufrían un empobrecimiento galopante, que contrastaba con la persistencia en España de aquel sitio opulento, una mole que poseía el signo de la maldición. El rey era Felipe II y a su empuje se debió el inicio de un proceso que disolvería la realidad en un pantano de oscuridad y desasosiego.

La isla se convertía en un círculo de miseria que se cerraba de forma concéntrica sobre sí mismo. En 1763 España retomó el control tras la breve ocupación inglesa de La Habana y las facilidades del mercado se mantendrían. Cuba estaba enlazada con el comercio mundial, que a partir de la Revolución Haitiana le dio un sitio preferencial en la exportación de azúcar. No solo se talaron los árboles, se dejó de cultivar mucho de lo que era necesario. La importación de productos aumentó y con eso la dependencia. Convertida en azucarera del mundo, Cuba estaba enferma de diabetes y de una nada que la devoraba. A pesar de los llamados de algunos a no talar los bosques, la sacarocracia se impuso. Cada sitio que lleva el topónimo de “quemado” es un testimonio de ese momento. Cuando llegó el siglo XX la isla silenciada era una factoría cubierta por el sol, donde la sombra y la fertilidad estaban escasas.

Sagua, marcada por la expoliación de sus maderas primero y por la plantación después, posee en ese ingenio devenido central un testimonio de su ascenso y caída. Marcada por la nada, la ciudad hoy yace en un estado de parálisis. Las imágenes que emanan del Resulta son vacuas evocaciones de óxido.

El lente del visitante capta la realidad de una ruina, que en la década del noventa del siglo XX fuera desmantelada de forma definitiva, pero si se aguzan los sentidos se puede ver en el sitio la aureola de aquella época en que comenzó todo, cuando apenas la nada estaba avanzando sobre las hectáreas boscosas.

Felipe II quería celebrar la victoria de San Quintín sobre las fuerzas que le disputaban a España la primacía en Europa y el mundo y de esa forma honrar la memoria de su padre Carlos V. La primera piedra del Escorial se colocó en 1563 y se eligió el sitio a partir de visiones místicas, las cuales declaraban una conexión con el más allá. Felipe creía que ahí debían descansar los huesos de todos los monarcas de su dinastía para mantenerlos a salvo de la corrosión del tiempo y de la historia. Su obsesión era no solo el imperio terrestre, sino el celestial, con el que lo unía su fe católica. El precio era la devastación de sus dominios. Las maderas de Cuba: caoba, cedros ébanos, dagames, quedaron empotradas con sus colores y durezas en el palacio. Cada golpe que asimilaba esos trozos del Nuevo Mundo a la construcción sellaba el destino de Sagua y sus bosques. El lente del visitante recoge, con subjetiva sensibilidad, las energías que conectan el sitio decadente del Resulta con la opulencia lejana.

Allí, sobre la rueda dentada que yace en la tierra seca de color oscuro sin brillo, se puede imaginar una columnata del palacio revestida en adornos de la cual penden lámparas en madera. Se trata de un minucioso trabajo artesanal que da fe del esfuerzo humano por desdibujar los orígenes de esa estructura, sin embargo, se puede oír junto al canto de los pájaros del bosque cubano perdido, la risa del monarca que a pocos pasos extiende sobre la mesa (una de las más grandes del mundo) un mapa de Europa. Felipe II está ideando la invasión de Inglaterra mediante la Armada Invencible. Junto al rey, los ministros se acarician las barbas y miran con rostro reflexivo los movimientos de tropas y de embarcaciones que darán cuenta de las defensas de la isla anglicana. Para el poder imperial era un golpe necesario que consolidaría el dominio de la nada sobre el mundo, el arrasamiento de otras tierras. La rueda dentada se mueve un poco bajo el peso de las luces del pasado, hunde su huella en el terreno y abre camino a otras tantas visiones que permanecen encerradas en las ruinas.

Detrás de la chimenea que se ve a lo lejos, unos macheteros miran con rostro cansado y desaparecen. En ellos hay una huella que nos habla del sudor, de los dolores y de la forma en que el azúcar no solo se transformaba en la nada, sino en el amargo sabor de muchos hogares cubanos. El lente del visitante intenta captarlos, pero los fantasmas son figuras de un vapor traslúcido que se van al contacto con el viento. Apenas queda el sonido de la risa del emperador Felipe, quien era famoso por su carácter comedido, prudente y de quien se dice que solo se carcajeaba en raras ocasiones. A las espaldas, las playas de España están llenas de embarcaciones de la Armada Invencible, cuyas maderas también hablan de una genealogía familiar. Un cedro, convertido en mástil, nos dice que teme al encuentro con los marinos ingleses y que desea volver a esa colina en el bosque sagüero de donde lo sacaron hace siglos. Las visiones del pasado y del presente se mezclan, forman un caos, se hacen una tormenta en medio de la visita al central Resulta y colocan la atención en un mundo acuoso, sin contornos, llevado por la nada a una perpetua evasión del espacio y del tiempo.

Con la llegada de la máquina de vapor, la historia de Cuba se acelera. Los bosques que tardaron miles de años en estar ahí se talaban en una centuria. Hacia 1830 había más de mil ingenios. En 1837 con la llegada del tren, se incrementa el vínculo entre la isla y el mercado mundial del azúcar. Las líneas férreas permiten el surgimiento de colonos cuya actividad era solo la caña, la cual se suministraba a las fábricas. En la zafra de 1894 ya se produjo un millón de toneladas. La llegada de los centrales marcó el fin del ingenio y la arrancada de la producción industrial a gran escala. El monocultivo y la dependencia del exterior pendían como espadas de Damocles sobre la isla. En 1925, con 200 centrales, el país llegó a los cinco millones de toneladas. La lucha entre obreros, propietarios y comerciantes se intensificó. Las huelgas azucareras giraron en torno al sistema de cuotas preferenciales que Estados Unidos le otorgaba a Cuba y qué impacto tocaba a cada trabajador (pago del diferencial). Dos revoluciones, la de 1930 y la iniciada en 1956, contaron con la acción decisiva de los azucareros. La caña tensaba las relaciones internacionales y hacía insostenible el panorama nacional. Sin embargo, hacia 1959, 131 de 160 centrales eran propiedad de capital cubano.

En 1960 cuando se iniciaron las nacionalizaciones se mantuvo el ritmo sobre las cinco toneladas. Aunque se aprobaron políticas para eliminar la dependencia, la geopolítica retrotrajo a Cuba hacia su sitio de azucarera ahora del campo socialista, que asumió la cuota norteamericana. Todo eso hizo del azúcar la locomotora de la economía cubana, pero el problema era cíclico y el fin de la Unión Soviética volvió a plantear la misma ecuación entre el costo de mantener los centrales y la ganancia en el mercado mundial. La recuperación del sector a partir de las medidas de los años noventa no trajo consigo que se eliminaran los riesgos de pérdidas enormes. Hacia finales de esa década se desplomaron los precios en el mercado mundial y muchos centrales fueron puestos en un proceso de desmonte. El país no pudo asumir las piezas de repuesto, las maquinarias agrícolas y el mantenimiento. El ascenso de los servicios como rubro exportable desplazó al azúcar. En ese momento se produjo la caída de bateyes y fábricas como el propio Resulta, de una larga tradición.

Manuel Moreno Fraginals en su fabuloso libro “El Ingenio”, refiere que los nombres de los ingenios y centrales marcan las diferentes situaciones emanadas de los vaivenes del mercado sobre el azúcar y por ende la felicidad o desgracia de los cubanos. Así, había sitios llamados La Esperanza, El Renacer, La riqueza, pero también otros, como Resulta, que plantea una interrogante, una nube dubitativa: ¿resultará? La nada era un enorme agujero que estaba incluso en los mejores periodos de bonanza, a la espera del desplome de precios, para llevar a los campesinos y a la nación a la ruina. Se dice que la crisis del desempleo desatada en Cuba por el crack de 1929 superó todo lo que se cuenta sobre los Estados Unidos. Cada vez que el mercado del azúcar tosía, el país mostraba su rostro de enfermo incurable. La dependencia rondaba cada batey, susurrando que había llegado para quedarse sin que importara cuánto trabajaran los cubanos.

Hacia finales del siglo XX se estaban haciendo también esfuerzos por reforestar el país, si bien el cambio climático avanzaría aún más. La nada había trazado una huella sobre la isla, provocando que fuera difícil desatarse de sus efectos. El turismo, los servicios, la biotecnología eran impulsos válidos, pero la sombra del emperador seguía vigente en la ausencia de bosques tupidos, en las sabanas extendidas a lo largo del país.

Felipe II posee una dualidad que pervive hasta hoy. Unos lo ven como un fanático oscurantista que creyó en el imperio católico, otros lo toman como un humanista amante de las artes que legó uno de los palacios más bellos del mundo. En 1598 se retiró al Escorial, sabía que iba a morir. Instalado en una sencilla habitación al estilo monacal, mandó a buscar a sus hijos. Se mostró con austeridad. “En esto terminan los reinos y señoríos del mundo”, les dijo. El 13 de septiembre a las cinco de la mañana murió. Llevaba un crucifijo en sus manos. Sin embargo, las maderas que guardan su monasterio palaciego siguen dando testimonio del avance de la nada sobre los bosques de Cuba como si se tratara de una maldición revestida de belleza.

El visitante vuelve a ver el lecho del emperador fallecido justo debajo de uno de los arcos ruinosos del central donde antes, hace cientos de años, había un conjunto de cedros que fueron a dar a la mesa de la biblioteca del Escorial. Es imposible no recordar al poeta Núñez de Arce, quien en su composición “Miserere” se refiere a una noche de resurrección de todos los monarcas enterrados en dicho palacio. Los muertos, al compás del órgano, repiten la letanía y sus voces repercuten en el central Resulta a miles de kilómetros de distancia: “Fuimos las ondas de un río/caudaloso y desbordado. /Hoy la fuente se ha secado, hoy el cauce está vacío”.

Mario R. Fernández

1/9/25 16:00

Muy interesante y fascinante este artículo. El colonialismo y el capitalismo han convertido muchos lugares como este en "la nada". Los proyectos socialistas han sido creativos y solidarios pero falto de innovación productiva. Un saludo desde Canadá Mario

Términos y condiciones

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.